|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Grundlagen I: Übersicht Grundlagen I: Übersicht

|

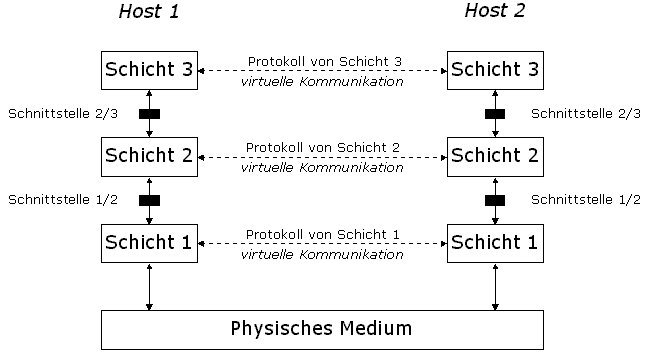

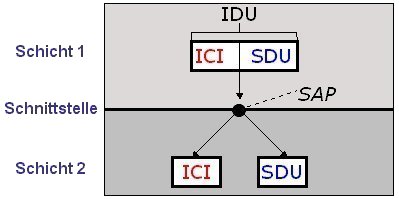

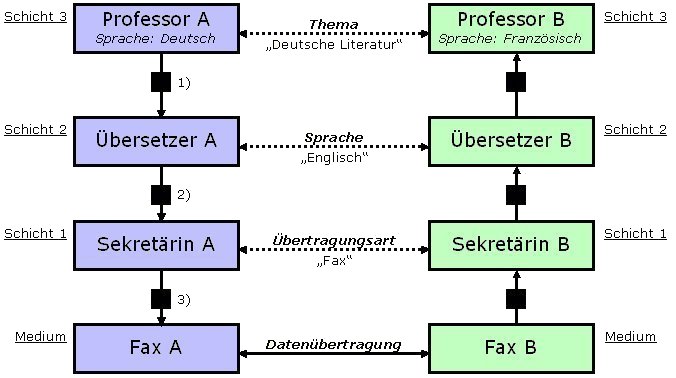

Daten-Diplomaten: Protokolle, Protokollschichten und Datenfernübertragung (DFÜ)1. Datenaustausch zwischen vernetzten RechnernAn der Datenübertragung zwischen zwei Rechnern via Internet sind verschiedene Dienstleistungsschichten beteiligt, die "virtuell" (und in einem nicht-linguistischen Sinne) mit einander kommunizieren und jeweils in bezug auf den Gesamtprozess der Datenkodierung und -übermittlung je spezifische Aufgaben übernehmen. Die "virtuelle Kommunikation" zwischen den einzelnen Schichten folgt hierbei sogenannten "Protokollen", in welchen - ähnlich wie bei Diplomaten - verbindliche Prozeduren zum geregelten Verkehr zwischen den kommunizierenden Einheiten festgelegt sind. In Anlehnung an Andrew S. Tanenbaum lässt sich die Datenübertragung und -verarbeitung zwischen zwei miteinander vernetzten Rechnern veranschaulichen wie in Abb. 1. Eine besondere Aufgabe kommt nach diesem Modell den sogenannten "Schnittstellen" zu. Als Schnittstellen bezeichnet man diejenigen Punkte, an welchen Datenpakete von einer Dienstleistungsschicht zur nächten weitergegeben werden. Das übergebene Datenpaket setzt sich jeweils zusammen aus den sogenannten "Nutzdaten", also denjenigen Daten, die zu verarbeiten und für die Übertragung vorgesehen sind, und sogenannten "Steuerdaten", die Anweisungen darüber enthalten, auf welche Weise die Verarbeitung der Nutzdaten zu erfolgen hat. Die Datenübergabe an einer Schnittstelle lässt sich - ebenfalls angelehnt an Tanenbaum - veranschaulichen wie in Abb. 2.  Abb. 1: Modell der Datenübertragung und -verarbeitung zwischen zwei miteinander vernetzten Rechnern.  Abb. 2: Modell der Datenübergabe an einer Schnittstelle. Erläuterungen zu Abb. 2:

Das von Schicht 1 an Schicht 2 übergebene Datenpaket (IDU) wird zunächst in Nutzdaten (SDU) und Steuerdaten (ICI) separiert; anschließend werden die Steuerdaten ausgelesen und die Nutzdaten gemäß der darin enthaltenen Anweisungen verarbeitet bzw. aufbereitet. Die Steuerdaten haben somit ihren Zweck (nämlich, Schicht 2 bezüglich der Weiterverarbeitung der Nutzdaten zu instruieren) erfüllt und werden gelöscht. Die aufbereiteten Nutzdaten werden - versehen mit neuen Steuerdaten - an einer weiteren Schnittstelle in analoger Weise an diejenige Dienstleistungsschicht übergeben, die für die nächste Phase des Verarbeitungsprozesses zuständig ist. Die Funktionen der verschiedenen Dienstleistungsschichten, die über jeweils spezifische Protokolle "virtuell" miteinander "kommunizieren" sowie das Zusammenspiel der Schichten und die Datenübergabe an Schnittstellen lässt sich am besten anhand eines Analogiebeispiels veranschaulichen (vgl. Abb. 3):  Abb. 3: Analogiebeispiel zur Datenübertragung und -verarbeitung zwischen zwei vernetzten Rechnern (nach Tanenbaum). Die Professoren A und B führen einen Briefwechsel über deutsche Literatur. Im Rahmen dieses Briefwechsels schreibt Professor A einen Brief an Professor B. Damit der Brief von in einer für B verständlichen Form von A zu B gelangt und ein sinnvoller Austausch auf der "Professorenschicht" stattfinden kann, werden nacheinander verschiedene hierarchisch untergeordnete Dienstleistungsschichten aktiv, die jeweils ganz bestimmte Aufgaben übernehmen und die Weiterverarbeitung der Daten nach je eigenen Protokollen betreiben: Die "Übersetzerschicht" kodiert die Daten nach einem vereinbarten Standard (Englisch), die "Sekretärinnenschicht" übermittelt die von der "Übersetzerschicht" aufbereiteten Daten auf eine vorher abgestimmte Art und Weise (nämlich per Fax), das Faxgerät A "kommuniziert" mit dem Faxgerät B über einen für den Faxverkehr verbindlichen Übertragungsstandard. Nach der Übertragung durch das technische Medium wird auf der B-Seite zunächst die "Sekretärinnenschicht" aktiv, die aus dem zwischen den Sekretärinnen vereinbarten Protokoll sowie aus den dem eintreffenden Fax beigefügten "Steuerdaten" weiß, dass die Nachricht für Professor B bestimmt ist, zuvor aber noch vom Übersetzer B aufbereitet werden muss. Übersetzer B erhält von Sekretärin B daraufhin das Fax zur Weiterverarbeitung. Aus dem auf der "Übersetzerschicht" gültigen Protokoll weiß er, dass das Englische nur als Sprache für den internen Austausch zwischen den Übersetzern gilt, nicht aber als Sprache, in welcher die Nachricht dem Empfänger B auf der "Professorenschicht" vorzulegen ist. Er übersetzt die Nachricht daher ins Franzözische und übergibt sie dann Professor B mit dem Hinweis, dass es sich dabei um einen Brief von Professor A handelt. Professor B erhält somit eine durch mehrere Dienstleistungsschichten übermittelte und aufbereitete Form des ursprünglich von Professor A verfassten Briefes; sämtliche Zwischenstufen im Rahmen des Übermittlungs- und Aufbereitungsprozesses (z.B. den ursprünglichen deutschen Text des Briefes, das Original-Fax mit der englischen Version) sind für ihn irrelevant, da diese lediglich der Abwicklung des Austauschs zwischen den untergeordneten Dienstleistungsschichten dienen. Ein Teil der Schnittstellen (d.h. der Übergabepunkte zwischen den einzelnen Dienstleistungsschichten) ist in Abb. 3 durch Ziffern gekennzeichnet. An diesen Punkten werden die Nutzdaten in einer je unterschiedlich aufbereiteten Form und mit je spezifischen Steuerdaten übergeben:

Die Protokolle zwischen den einzelnen Schichten haben die Aufgabe sicherzustellen, dass die jeweiligen "virtuellen Kommunikationspartner" wissen, welcher Art die ein- und ausgehenden Datenpakete sind bzw. zu sein haben. Für unser Beispiel lassen sich die in diesen Protokollen enthaltenen Konventionen (aus der Sicht der kommunizierenden Einheiten auf der A-Seite) wie folgt paraphrasieren:

Hinweis: Dieses Analogiebeispiel wird natürlich nicht verfälscht, wenn es sich bei den Professoren um Professorinnen, bei den Übersetzern um Übersetzerinnen und bei den Sekretärinnen um Sekretäre handelt. 2. Datenanforderung und -übermittlung im World Wide WebDer Austausch von Dat(ei)en via World Wide Web erfolgt auf der Grundlage des (TCP/IP-basierten) HTTP-Protokolls (Hyper Text Transfer Protocol) und der nach dem

sogenannten "Client-Server-Prinzip" konstruierten WWW-Architektur (vgl. hierzu auch

das Kapitel "Daten auf Reisen"). Um ein Dokument (eine sogenannte "Webpage" oder

"WWW-Seite") von einem Server anzufordern, muss an den betreffenden Rechner eine Anfrage gestellt werden, die das gewünschte Dokument über einen

Uniform Resource Locator (URL) eindeutig spezifiziert. Ein URL ist somit mehr als eine bloße "WWW-Adresse" - vielmehr lässt er sich

vergleichen mit einem Bestellschein, mit welchem zum einen eine Ressource beschrieben und zugleich angefordert wird (vgl. die Veranschaulichung in Abb. 4). Ist die Anfrage

erfolgreich, so wird dem anfordernden Client vom angesprochenen Server eine Kopie des betreffenden Dokuments zugestellt (in der Regel binnen weniger Sekunden).

Die eintreffende Datei wird - sofern sie im HTML-Format kodiert ist - vom Browserprogramm auf dem Client-Rechner analysiert, gemäß eines im Programm

implementierten Styles zur Visualisierung von HTML-Auszeichnungen interpretiert und schließlich dem Benutzer in grafisch aufbereiteter Form als "WWW-Seite" am

Bildschirm präsentiert.

Zum Weiterlesen: Andrew S. Tanenbaum: Computernetzwerke. 3., rev. Aufl. London. Mexiko. New York. Singapur. Sydney. Toronto 1998. Andrew S. Tanenbaum: Computernetzwerke. 3., rev. Aufl. London. Mexiko. New York. Singapur. Sydney. Toronto 1998.

|

Zurück zum Seitenanfang Zurück zum Seitenanfang Grundlagen I: Inhaltsübersicht Grundlagen I: Inhaltsübersicht

|

| Urheberrechtlicher Hinweis |